辽ICP备17002622号-1 辽ICP备17002622号-3 辽公网安备 21011102000115号

“在新加坡这片充满活力的土地上,新移民正发挥着不可忽视的影响力。”在新加坡国立大学的教室里,沈阳城市学院的20余名学生,全神贯注地聆听着“亚洲商业创新”主题课程分享。3月18日至23日,沈阳城市学院新学期首批研学团再出发,此次研学横跨新加坡与马来西亚,同学们通过实地考察、文化交流等方式,深度探索两国多元文化,触摸历史脉络,领略现代发展成就。这次研学不仅拓宽了同学们的国际视野,更让大家在与不同文化的互动中,提升了跨文化沟通理解的能力。

在新加坡国立大学 感受世界顶尖大学的教育魅力

研学团从沈阳桃仙机场出发,飞往“花园城市”新加坡。研学第一站,学生们来到新加坡国立大学。新加坡国立大学是新加坡首屈一指的世界级顶尖大学,在2025QS世界大学排名中位列第8位,亚洲排名第一。在这里,学生们听取了王佳佳博士的“亚洲商业创新” 主题分享,探讨了新加坡人才引进政策,同时也认真聆听并学习了该校学生的小组作品。

该建筑模型作品是新加坡国立大学学生的小组作业,作品体现了NUS的设计理念,打破了传统建筑规整、封闭的空间概念,以一种开放、灵活且富有创意的思路构建。展现了为应对高密度城市居住需求,探索居住单元与公共空间的新关系,是对未来居住模式的一种前瞻性设想。新加坡国立大学师生们介绍了该作品的框架体系与创作初衷:棕色木质框架结构构成了整个建筑的支撑体系,运用了桁架结构原理,三角形等稳定几何形状组合,保障结构稳固,同时具有一定的美学表现力,展现出理性的秩序感。白色居住单元像是一个个胶囊,通过不同方式悬挂或堆叠在框架上,体现出模块化设计理念,方便拆卸、组装与拓展,每个单元可能对应一个居住空间,具备相对独立性。

本次带队教师环境设计专业杨希老师评价道:“作品的框架之间形成了大量的开放空隙,既保证了建筑的通风、采光效果,也营造出通透的视觉感受,打破了实体建筑的厚重感,创造出流动的空间体验。框层次也非常丰富,构建出丰富的垂直与水平空间层次,增加了空间趣味性与探索性,让我也很受启发。”

在新加坡期间,学生们还参观了鱼尾狮公园、滨海湾花园、甘榜格南等标志性景点,深入了解了新加坡的历史变迁和文化多样性。

参访拉曼理工大学 体验马来西亚高等教育氛围

随后,研学团前往马来西亚吉隆坡,在这里学生们参访了马来西亚拉曼理工大学,与当地师生进行了学术交流,体验了马来西亚的高等教育氛围。马来西亚拉曼理工大学是马来西亚最古老的高等教育机构之一,从规模、教育质量、国际声誉等方面评估已经成为马来西亚首屈一指的著名高等教育学府。

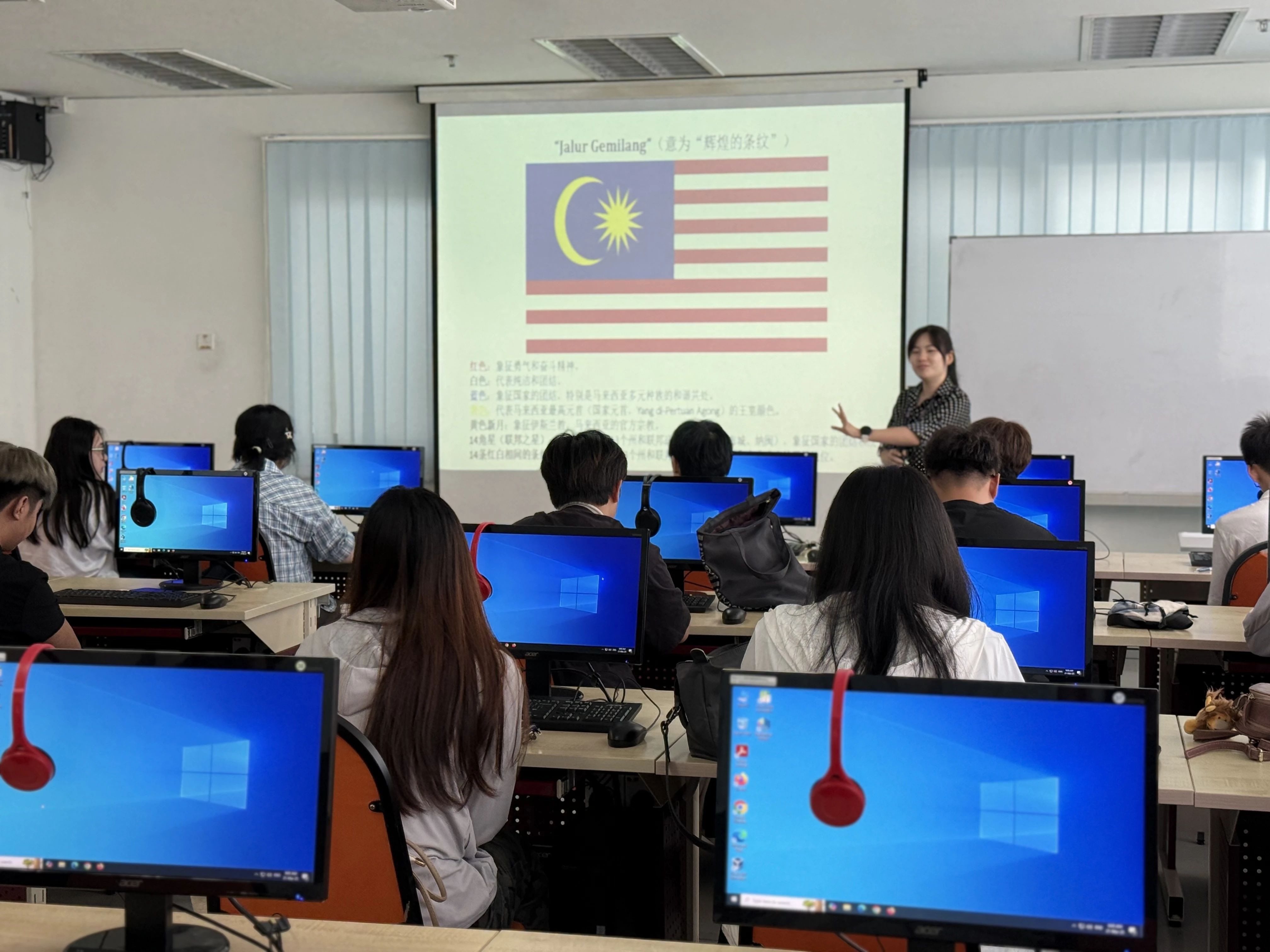

在马来西亚拉曼理工大学的 Cross Cultural Workshop(跨文化工作坊),讲师聚焦“马来西亚多元文化”展开授课。从马来文化中的开斋节习俗,到华人传统的春节红包文化、二十四节令鼓表演,再到原住民文化的伊班族丰收节,讲师通过丰富案例,生动呈现多元文化的魅力。

学生们分组深度体验,服饰组学习穿戴马来Baju Kurung、印度纱丽和华人旗袍,理解服饰文化内涵;手工艺组绘制印度吉祥地画和华人剪纸,感受传统艺术的象征意义;情景模拟组通过角色扮演,学习各族节日拜访礼仪;饮食文化组品尝传统糕点,了解不同国家的饮食规范。学生们在体验后进行成果汇报,将感性认识升华为理性认知。

智能与工程学院24级环境设计专业1班的张家维回忆起在马来西亚拉曼理工大学的经历,仍难掩兴奋:“起初,我满心担忧语言不通会成为交流的‘拦路虎’。但在小组任务中,借助手机翻译APP,我们成功设计出融合中国、马来西亚、印度元素的‘理想节日’。拉曼理工大学的同学一句‘混搭就是我们的日常’,让我对多元共生的内涵有了直观且深刻的理解。这种文化的碰撞与融合,远比我想象中更具魅力。

文化与传播学院22级汉语言文学专业1班的黄馨睿,对马来西亚的蜡染文化赞不绝口:“当得知马来西亚蜡染图案的每一笔,都蕴藏着马来人对海洋深深的依赖时,我被这背后深厚的文化底蕴深深震撼。更有趣的是,和印度同学一起模拟‘香蕉叶饭’聚餐时,我惊讶地发现,他们用手吃饭时,指尖动作都大有讲究。这些文化细节,实在是太迷人了,极大地拓宽了我对多元文化的认知。”

教育无国界,研学助成长

带队老师杨希谈及本次新马游学经历,感触颇深:“这次旅程,让我真切领略到教育无国界的独特魅力。在新加坡国立大学,他们将科技创新深度融入城市治理的成功实践案例,彰显出顶尖学府服务社会的责任与担当;而在马来西亚拉曼大学文化工作坊中,不同族裔学生之间毫无保留、自然流露的文化包容,又为教育注入了一股温暖的人文力量。尤其在拉曼大学‘跨文化沟通’课上,马来教授提出‘真正的多元不是消除差异,而是让差异成为对话的起点’,这句话如同一束光,促使我对国际化教育的本质展开深入思考。”

令杨希老师倍感欣慰的是,学生们在这次游学中实现了蜕变与成长:从最初在鱼尾狮公园时只顾着拍照打卡,到后来能在马六甲街头勇敢地用磕磕绊绊的马来语与摊主交流。杨希老师感慨道:“游学的真正价值,并非在于行程中游览了多少景点,而在于为学生们推开了一扇探索世界的大门,点燃他们主动求知的热情。”

这次游学经历,同样为杨希老师的教学带来了新的启发,“如何将这些宝贵的文化体验转化为教学资源”成为她思考的新方向。她表示,这些在游学过程中积累的一手资料,将成为未来课堂上最鲜活生动的教学素材,助力培养学生的全球视野与跨文化素养。

文字/朱慧颖

图片/智能与工程学院 教师教学发展中心