辽ICP备17002622号-1 辽ICP备17002622号-3 辽公网安备 21011102000115号

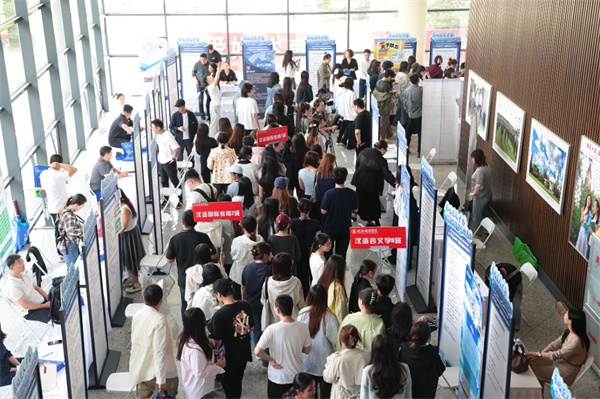

9月24日,沈阳城市学院绿岛讲堂内人头攒动、气氛热烈,2025沈阳市秋季首场“五送进校园”活动在此成功举办。此次活动由中共沈阳市委组织部、沈阳市人力资源和社会保障局主办,沈阳市就业和人才服务中心、沈阳城市学院、沈阳市苏家屯区人力资源和社会保障局共同承办。

沈阳市人力资源和社会保障局高度重视此次招聘活动,提前谋划、精心筹备。与沈阳城市学院就业指导中心紧密配合,对参会企业进行严格筛选,确保企业质量。同时,通过多种渠道广泛宣传,着力提高招聘活动的知名度和参与度。此次招聘活动吸引了沈阳本地及外埠城市共100余家优质企业参与,沈阳三洋重工集团有限公司、香格里拉大酒店(沈阳)有限公司等知名企业纷纷到场,共提供1850余个岗位,为毕业生提供了丰富的就业选择。

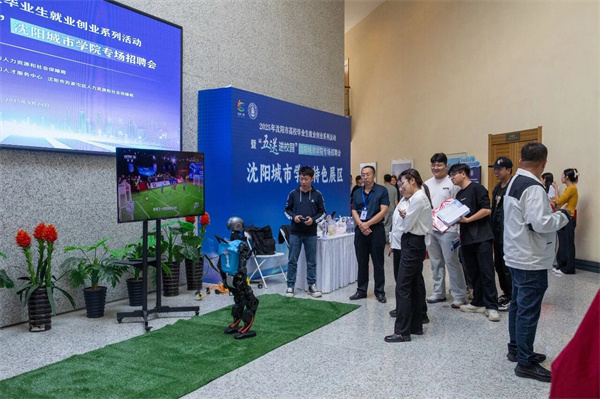

活动现场,“五送”举措全面铺开。设立政策咨询区,沈阳市就业和人才服务中心工作人员详细解读就业补贴、创业扶持、人才公寓等政策,让毕业生充分了解政策红利,为就业创业之路提供有力支持;企业代表与毕业生积极交流,介绍公司发展前景、岗位要求和福利待遇,提供的岗位涵盖农业、生物科技、食品加工、机械制造等多个领域,为毕业生提供广阔的职业发展空间;展示优秀创业项目,邀请创业导师提供创业指导和项目对接服务,激发毕业生的创业热情;在活动现场还设置了技能培训区,专业培训机构为毕业生提供办公软件应用、市场营销技巧等职业技能培训,提升就业竞争力;通过现场展示、网络平台等渠道,提供最新就业信息、招聘动态和职业发展建议,让毕业生及时了解就业市场变化。

招聘企业入校 精准对接准毕业生

招聘会现场,即将进入就业状态的2022级各专业的学生们异常活跃,活动前就在学校就业指导中心的指导下,对本次的参会企业进行提前了解,并针对相应岗位制作了简历。

2022级财务管理专业孙欣同学早早来到了会场,“感谢学校提供的这次机会,能够让我们直面众多企业的HR,我投了一些心仪的实习岗位,希望在实习实践方面更好地锻炼自己。这次主办单位也贴心地为我们提供了就业政策解读专区,还通过政策咨询了解到租房补贴等福利,坚定了我留在沈阳发展的信心。”2022级土木工程专业李晓峰说,“我比较倾向于工程造价相关的工作,一方面跟专业对口,另一方面我也很感兴趣。感谢学校举办这样的招聘活动,对我未来就业很有帮助。”2022级工程造价专业董泽宇同学分享了求职体验:“我投递了沈河区城市开发建设发展集团有限公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司检测中心等多家单位,他们对我的专业知识掌握程度和实践情况给予了肯定。参加双选会的同学很多,竞争挺激烈的,这也让我清楚,需要不断提升专业技能、积累实践经验才行。”2022级新闻学邹吉月同学说,“感谢本次招聘会为我们提供了与心仪单位高效对接的宝贵平台。我最大的体会是,市场对复合型人才的需求日益凸显,通过与多家企业招聘人员的交流,我不仅了解了岗位需求与招聘流程,更让我明晰了未来职业的发展方向。”

肯定学生素养 企业为学生匹配相应岗位

招聘会上,企业代表们对我校学生给予了高度评价。天时公考是第三次参加沈阳城市学院的招聘会,招聘负责人说,“学生们很有朝气,求职的主动性和积极性都挺高的,这几次接触下来,感觉学生在这方面表现很不错,很多学生对行业的认知也比较到位,面试时能清晰表达自己的职业规划,这让我们很看好。”辽宁鎏声传媒HR李小桐表示,“学校是很有影响力的,而且校园风景优美,在校园里感觉非常舒服。我们主要招聘线上直播成员,有娱乐、团播、个人表演等形式,对主播的个人特色形象和表现能力比较看重,拿到了一些影艺学院同学的简历,期待深入了解。” 辽宁恒泰华富船舶企业管理有限公司王琨策说:“我们对招募的人才最看重的就是英语口语和沟通交流的能力,我们主打娱乐与工作同步进行,在工作时也可以享受船上的娱乐设施,希望更多年轻人可以尝试了解,我们大力欢迎。”

多家媒体记者走进招聘会现场,与参会企业负责人和我校师生进行深入交流。

不断开发企业岗位资源 不停打通学生求职通道

此次招聘活动成果显著,现场收取简历1200余份,初步面试1100余人次,达成就业意向400余人次,直播间观看人数达1500余人次。用人单位对沈阳城市学院毕业生的专业素质和实践能力给予高度评价,认为他们是企业发展的宝贵人才。毕业生们也表示,通过招聘活动对就业市场有了更深入了解,获得了更多就业机会和创业支持。 下一步,沈阳市人力资源和社会保障局将继续加大对高校毕业生就业创业的支持力度,创新服务方式、拓宽就业渠道,为毕业生提供更优质、高效的就业创业服务,助力他们为沈阳市经济社会发展贡献力量。

学校高度重视就业工作,紧抓“秋招”黄金期,充分发挥校园招聘促就业主要渠道作用,把“秋季校园招聘”纳入2026届高校毕业生就业工作整体部署,进一步聚合政府、企业、高校等各类社会资源,大力拓展市场化、社会化就业渠道,挖掘更多有利于发挥毕业生所学所长的就业岗位,引导毕业生积极主动求职,助力2026届毕业生实现高质量就业。

摄影/沈鸿溥 贺鹏宇 白昊

文字/杨帆